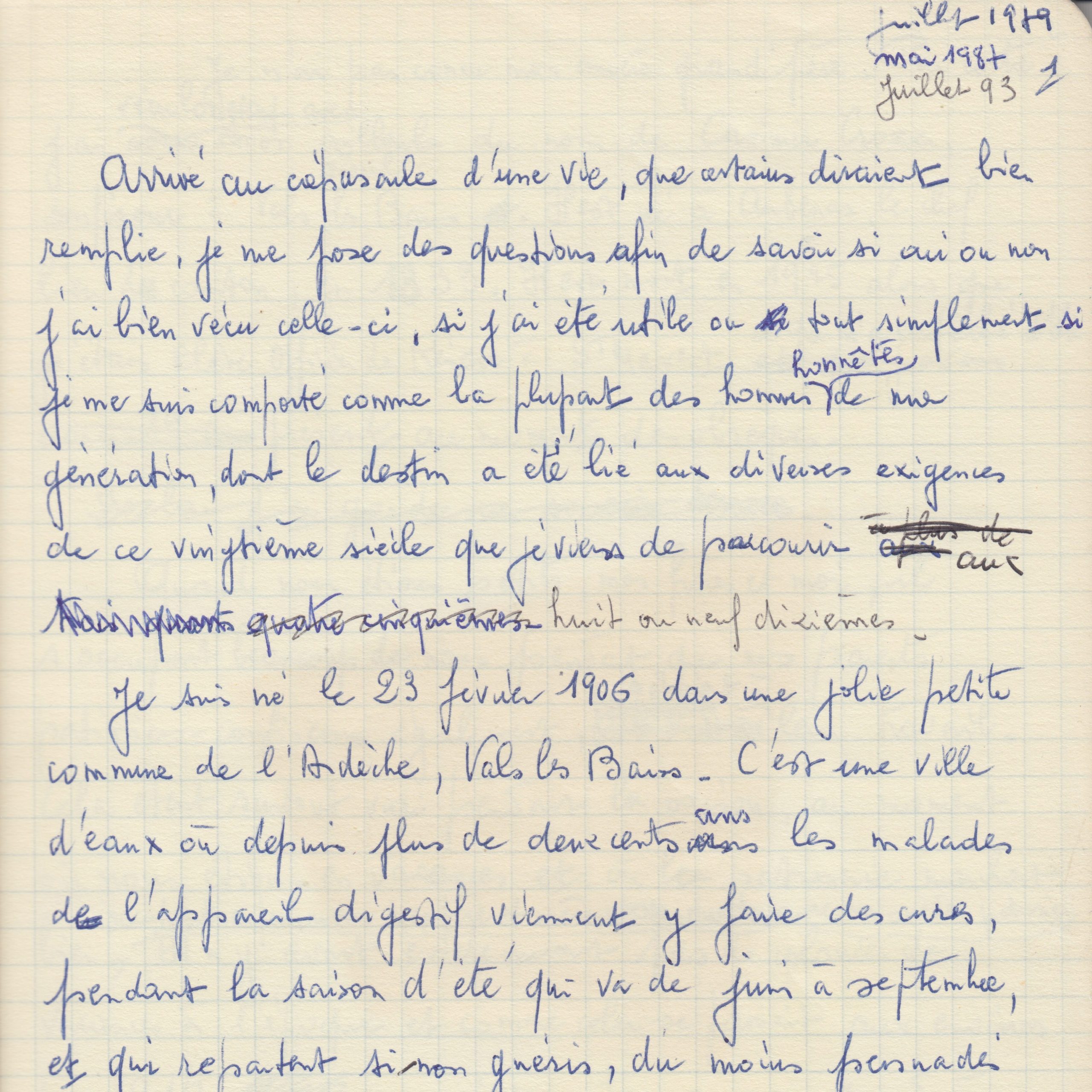

Arrivé au crépuscule d’une vie, que certains diraient bien remplie, je me pose des questions afin de savoir si oui ou non j’ai bien vécu celle-ci, si j’ai été utile ou tout simplement, si je me suis comporté comme la plupart des hommes honnêtes de ma génération, dont le destin a été lié aux diverses exigences de ce vingtième siècle que je viens de parcourir aux huit ou neuf dixièmes.

Je suis né le 23 février 1906 dans une jolie petite commune de l’Ardèche : Vals les Bains. C’est une ville d’eaux où depuis plus de deux cents ans les malades de l’appareil digestif viennent y faire des cures, pendant la saison d’été qui va de juin en septembre, et qui repartent guéris ou du moins persuadés que leur santé s’est améliorée. Quand je dis deux cents ans, j’évoque un chiffre tout approximatif. Par contre, je possède une lithographie qui montre mon arrière-grand-père vendant des « oublis », genre de gâteaux secs en forme de cornet, devant une grotte aménagée et dont la porte d’entrée porte l’inscription : «Source Dominique – découverte en 1603»

Je n’ai pas connu mon arrière- grand-père, mais par contre j’ai vécu longtemps avec mon aïeul maternel Casimir Croze, confiseur à Vals les Bains, né en 1833 à Aubenas, chef-lieu de canton, et mort en 1925. J’étais officier de réserve à Saint-Maixant, ce qui m’a empêché d’être présent au moment de ses obsèques.

Quand nous étions petits, mes frères et moi, il s’occupait beaucoup de nous pendant que nos grands-parents, pâtissiers-confiseurs également, étaient à leur travail. Cela était surtout vrai pendant la saison, au moment où nous étions en vacances et que la pâtisserie marchait bien, occupant en permanence mon père et ma mère aidés d’un ouvrier pâtissier. Il n’y avait évidemment pas de colonies de vacances à l’époque et comme cela se passait en 1914, nous étions trois garçons de 5 à 11 ans qu’il fallait occuper et surveiller.

Le grand~père, le bon papa comme on l’appelait, ne travaillant plus à la confiserie avait la délicate mission de veiller sur les gamins. Il y avait bien aussi deux soeurs mais bien plus grandes qui avaient aussi aussi des occupations à la maison. Il faut dire qu’elles étaient moins turbulentes que nous.

Donc, tous les jours de l’été ou presque, nous passions la matinée dans la chambre de bon papa qui aimait rester assis dans son fauteuil pendant que nous cherchions à découvrir quelque chose dans son vieux secrétaire ou dans sa grande armoire. Cela n’allait d’ailleurs pas sans mal et d’ailleurs, nous étions grondés par les parents qui venaient voir ce qu’il se passait quand il y avait trop de bruit.

Mais il était si « brave », comme nous disons en Ardèche , ce bon papa qui portait si bien son nom, qu’il finissait toujours par nous raconter des histoires ou nous montrer la balle en plomb qu’il avait reçu pendant la guerre de Crimée et qui lui avait transpercé une joue. A cette époque, les cartouches de fusils crachaient du plomb et de l’hôpital où on l’avait soigné, il avait emporté aveo lui ce souvenir qu’il avait monté ensuite sur une bague. Ah! Cette guerre de Crimée, j’en ai entendu parlé! Je n’ai jamais été très fort en histoire au cours de mes études mais j’en connaissais un brin là-dessus. Parti à pieds de Vals-les-Bains pour Toulon, soit près de 300km, ce n’est que huit jours plus tard qu’il rejoignait son unité et embarquait à destination de la Crimée. Le voyage ne fut pas une partie de plaisir et je crois bien que le bateau, le rafiot plutôt, manqua plus d’une fois de faire naufrage. Bon papa fut blessé le premier jour de son arrivée là-bas et rapatrié rapidement en France. Depuis il a toujours gardé une belle barbe, que je n’ai connue que blanche, afin de cacher la cicatrice qu’il avait à la joue.

Revenons à là chambre du grand-père. Combien d’heures y avons nous passées ? Combien de misères a-t-on fait à ce bon papa si gentil avec nous ? Je me souviens même qu’un jour, je pris la boite d’allumettes dont il se servait pour allumer la pipe qu’il fumait en permanence, et qu’au moment où il lisait tranquillement son journal, j’y mis le feu. Quelle raclée, bien méritée, j’ai pris par mon père qui, appelé par les mes frères, était monté en hâte.

L’après-midi, quand il n’y avait pas classe, bon papa nous emmenait promener dans les parcs de la station où nous pouvions jouer à l’aise et tromper facilement sa surveillance, ce dont nous ne privions pas.

C’est ainsi que mon frère ainé et moi, nous grimpions parfois au sommet des grands sapins qui entouraient l’hôtel des Bains. C’est à qui toucherait le premier le sommet de l’arbre. Je dois dire que j’étais le plus fort à ce jeu sportif, et je me demande encore comment cela était possible, pour moi qui ai toujours terriblement le vertige… Parfois nous pénétrions dans les dépendances de l’hôtel pour jouer, mais sans nous faire remarquer car cela nous aurait coûté cher. D’autres fois, nous allions chaparder des pommes dans un verger voisin. Une fois même, après une escalade sans doute périlleuse, nous entrâmes par la lucarne d’un toit, au deuxième étage d’une maison accrochée au flanc d’une colline pour voler quelques raisins secs qu’un copain de notre âge nous avait signalés dans le grenier de la maison de ses parents.

Un été, malade avec une forte fièvre, le médecin diagnostiqua une péritonite qui fut soignée avec beaucoup de médicaments, et surtout de la glace placée sur le ventre. J’en guéris, mais ma mère me fit la leçon en me disant que si je n’avais pas mangé tant de pommes vertes, volées sur les arbres… Ce qui prouve que nos mauvais coup devaient être connus de tous, contrairement à ce que nous croyions!

Un jeu que nous, les garçons, nous aimions beaucoup, c’était le duel. Avec de gros et longs bâtons servant de sabres, nous faisions de magnifiques bagarres dont l’une se termina fort mal : mon frère ainé Maurice reçut un coup de la simili épée dans l’oeil. Heureusement, cela se passait dans la cour du docteur Bresson qui fit rapidement le nécessaire, mais nous avions eu bien chaud.

Et c’est à cette époque, à l’âge de six ou sept ans, que j’eus mon premier accident d’automobile. Descendant en courant le chemin qui venait de l’hôtel des Bains, je traversais la route du quartier des eaux, pourtant bien peu fréquenté à cette époque. Au même moment, une automobile arrivait à toute allure, au moins du cinquante kilomètres heure ! Renversé à son passage, je restais entièrement sous elle. Mon grand-père, qui n’était pas loin, me pris dans ses bras et me conduisit jusqu’à la pharmacie voisine. Heureusement, les voitures d’alors étaient hautes sur pattes et je m’en tirai avec un tibia cassé par le choc de la manivelle et un crâne un peu déchiré, mais sans gravité, par le bas de la plaque minéralogique arrière. Quelques jours de lit, avec pansement à la tête et plâtre à la jambe. Je m’en tirai à bon compte ! Si le même accident se produisait aujourd’hui, avec nos voitures surbaissées, les conséquences en seraient bien plus tragiques.

Parfois, pendant la saison d’été, maman nous envoyait vendre des gâteaux dans le parc. Un grand panier rectangulaire suspendu au cou, rempli de pâtisseries, nous marchions ainsi des les différents endroits où pouvaient se trouver des clients. Nous n’aimions guère cela et je ne crois pas que c’était bien rentable car nous n’avons eu cette tâche qu’un été. Un petit avantage pour nous cependant, les gâteaux étaient si appétissants que nous nous arrangions pour en découper des morceaux en prenant bien garde de ne pas laisser deviner les dégâts. Les palmiers se prêtaient délicieusement à ce genre de maraudage.

Souvent, en été, nous partions de Vals pour passer quelques jours à Marlieu, en Isère, chez notre tante Antoinette. C’était la soeur de notre mère, et son mari, tonton Sylvain, travaillait à la chocolaterie de Marlieu. Ce séjour se situait pendant la première quinzaine d’août et correspondait à la pleine saison de Vals, donc au moment du plus grand travail pour mes parents.

Mais je n’ai aucun souvenir de ses séjours à Marlieu.

En hiver, il y avait l’école, et le problème de notre surveillance devenait secondaire. Pendant les temps libres, nous étions souvent dans la chambre du bon papa. En automne, nous l’aidions à éplucher les marrons. C’était là sa seule occupation professionnelle, mon père se chargeant ensuite de les transformer en marrons glacés.

Les années passèrent et, devenus grands, nous n’avions plus besoin de la surveillance du bon papa que, d’ailleurs, je vis de moins en moins jusqu’au jour où, militaire à Saint Maixant, un télégramme m’apprit son décès. Nous étions en 1925, et c’est après une longue vie de travail, d’honnête et de bonté qu’il s’éteint à l’âge de quatre vingt douze ans suite à une forte bronchite.

Mes parents se sont mariés en 1900. Je me souviens de cette date parce qu’elle est facile à retenir mais aussi parce qu’ils nous parlaient quelquefois de leur voyage de noces à l’exposition universelle de Paris. Quel émerveillement devant ces inventions, en particulier le trottoir roulant sur lequel ils avaient osés se hasarder.

Il n’était guère d’usage que les enfants soient au courant de la façon dont papa et maman s’étaient connus, mais le milieu professionnel dans lequel ils vivaient nous permettait de le deviner.

Mon père Joseph, originaire de Lyon, ce dont il était très fier, était venu travailler à Vals, chez le grand-père Casimir et s’était épris de la plus jeune de ses filles, Marguerite Croze. D’où le mariage, et plus tard, le passage du fond de commerce à ma mère et à mon père.

Oh ! Il ne s’agissait pas d’une entreprise très importante. Un petit magasin situé dans la grand rue, en face de la passerelle. Au fond, le laboratoire, servant également de salle à manger, et deux chambres au premier étage.

C’est là que je suis né un 23 février 1906, après deux soeurs ainées et deux frères dont l’un est mort tout bébé. Mais je n’étais que l’avant-dernier, et il en vint un autre, Lucien, en avril 1909. Ce fut le dernier, mais cela n’était pas si mal. Le plus triste, c’est qu’il fallait nourrir et entretenir tout ce monde. En plus du papa et de la maman, le bon papa, deux filles et trois garçons, soit, si je compte bien, huit personnes en permanence.

Avec beaucoup d’acharnement au travail et beaucoup de restrictions, la vie s’écoulait paisiblement, comme c’était le cas pour la plupart des familles de l’époque. Pas de sécurité sociale, sans indemnités quelconques, toutes arrivaient à vivre en se contentant de peu. Nous ne mangions pas toujours de la viande, et quand un poulet venait sur la table, c’était un véritable jour de fête. Quant aux pâtisseries, elles n’étaient pas pour nous, mais pour les clients qui se faisaient bien rares huit mois sur douze, mais étaient plus nombreux pendant la période estivale.

Mes deux frères firent avec notre père leur apprentissage du métier de pâtissier. Leurs études s’arrêteront au certificat d’étude primaire, et sans CAP, qui n’existait pas alors, ils furent par la suite de très bons artisans. Il est vrai que le Certificat de l’époque, comme on l’appelait, valait très largement le brevet d’aujourd’hui. On faisait à cette occasion la preuve de ses connaissances acquises, bien suffisantes pour exercer un métier manuel.

Revenons sur ce premier magasin dont je ne me souviens pas du tout, car vers 1910 mes parents déménagèrent pour s’installer plus bas dans la même rue, dans des locaux un peu plus fonctionnels quoi que pas très vastes.

C’est là que nous avions la chambre de bon papa où deux garçons couchaient, le troisième dormant dans celle des jouets. Quant aux filles, elles occupaient une chambre mansardée au grenier. Pas d’eau courante, pas de sanitaires dans les chambres, pas d’électricité non plus, sauf au magasin et au laboratoire, les clients avant tout ! L’unique WC de l’immeuble, immeuble qui comprenait également une boucherie et une boulangerie, était placé sur un coin de la terrasse située à l’arrière du bâtiment. C’est là que j’aimais passer de long moments de rêverie, imaginant que c’était mon domaine privé. Il est vrai qu’en dehors de la cuvette à la turque et du seau, il y avait un banc sur lequel je pouvais me tenir à demi allongé. Une petite fenêtre donnait l’impression d’être dans une véritable pièce.

La cave ! J’allais l’oublier. Sous l’escalier qui montait aux chambres, une cave sombre et voutée, fraiche en permanence, permettait à mon père d’entreposer matériel et produits de pâtisserie ainsi qu’un tonneau de vin rouge dont il usait dans la journée.

Le métier de pâtissier est souvent pénible, ce qui explique ce besoin de boire. Je dois dire à la vérité que mon père n’exagérait pas, je ne l’ai jamais vu ivre. La cave était son domaine et lui seul avait le droit de venir y tirer le vin. Ce n’est que lorsque nous étions grands qu’il nous permettait d’aller y chercher quelque chose, mais jamais pour y jouer.

Derrière le magasin, une pièce rectangulaire, avec au centre une grande table de marbre. C’était la salle à manger familiale et en même temps le laboratoire aux bonbons.

Mon père avait hérité du brevet d’invention des « Bonbons de Vals », bonbons acidulés fabriqués, en principe, exclusivement avec de l’eau minérale ! Une machine manuelle, placée dans un coin de la pièce, servait à la fabrication de ces derniers. Mon grand-père était évidemment l’inventeur de la recette de ces bonbons que ma grand-mère vendait aux touristes de passage. L’enseigne du magasin portait l’inscription « Pâtisserie-Confiserie Blanchard-Croze » et en dessous « Casimir Croze l’inventeur du véritable bonbon de Vals »

Après cette pièce se trouvait la cuisine laboratoire où se faisaient la pâtisserie et la confiserie : sucreries de Noël, marrons glacés, chocolats, pâtes de fruit, etc. Tout cela était fait avec goût par mon père qui aimait et connaissait bien son travail. Un ouvrier saisonnier l’aidait dans cette tâche et plus tard par mes frères, qui apprenaient là leur métier de pâtissier.

Ensuite, trois marches d’escalier plus haut, c’était le four, avec l’étuve, puis, derrière, un deuxième laboratoire aménagé quelques années plus tard. Ce four à bois fonctionnait avec des fagots de genêt que des paysans des environs venaient vendre régulièrement par charrettes entières. A côté du four, l’étuve utilisée pour la confiserie et un grand bac métallique qui servait à récupérer les restes de la combustion du genêt, la charbonille. Cette charbonille était ensuite réutilisée dans le fourneau, rien ne se perdait.

En résumé, si les chambres ne bénéficiaient d’aucun confort, si le magasin était trop petit, l’ensemble confiserie, laboratoire et four était très bien aménagé. D’autant plus qu’une buanderie et un débarras, situés derrière la maison, constituaient des dépendances fort utiles.

C’est dans ce cadre familial que nous avons passé notre enfance.

L’école maternelle d’abord, dont mes souvenirs s’arrêtent au grand poêle entouré d’une grille. Ensuite aux trois classes de l’école primaire où nous nous rendions deux fois par jour. Après le repas de midi nous partions en emportant le gouter, afin de rester à l’école du soir, gratuite à cette époque. En général, une barre de chocolat et un quignon de pain.

Au printemps, le chocolat était remplacé par un petit, bien petit bouquet de cerises. Il nous arrivait souvent de gouter sortant de table, sur le chemin de l’école. Aux beaux jours, nous allions apprendre à nager dans la rivière près de l’école, dans un de ces gours, gour de l’âne, gour du boeuf, de l’oeuf, etc. Tous portaient un nom. Bien entendu, nous le faisions en cachette, mais à huit ou dix ans, la tentation de la rivière était trop forte. C’était tout de même plus agréable que le travail à l’école du soir où nous étions censés rester. Le jeudi après-midi nous allions au catéchisme, ce qui constituait pour nous une distraction plus qu’une corvée.

Tout cela était bien, mais ma mère voyait plus grand. Elle se rendait bien compte qu’un petit magasin ne pouvait pas attirer un grand nombre de clients. Ainsi, en 1926, et par chance pour leur commerce, mes parents purent s’installer juste en face. Ils disposaient alors d’un magasin à deux vitrines, avec cour et grand laboratoire. Les chambres eurent encore à souffrir de cette nouvelle installation : deux pièces toutes petites, sans ouverture extérieure. Mais cela n’avait guère d’importance, car les enfants grandissant, demeuraient moins auprès de leurs parents. De plus, le bon papa étant mort l’année précédente, nous n’avions plus besoin de lui réserver une chambre.

Ma soeur ainée, Antoinette était partie tôt de la maison, vers 1925, pour travailler à Paris. Ses contacts avec la famille furent de plus en plus espacés, jusqu’à disparaitre complètement. Sa soeur cadette, Jeanne, se maria en 1920 avec un comptable et partit habiter Givors, puis Châlons sur Saône. Ce fut d’ailleurs, dans notre esprit d’adolescent un grand mariage. Je ne me souviens que de la promenade que nous avions faite en calèche, pour aller au repas de noce à Lalevade, distant de quatre kilomètres de Vals et où nos parents avaient des amis restaurateurs. Coiffés d’un canotier, costume neuf, nous étions heureux et fiers de nous, les trois garçons, d’être assis auprès du cocher pour faire cette longue promenade aller et retour.

Quant aux trois garçons, ils partirent chacun de leur côté vivre leur vie. Maurice, l’ainé, faisait les saisons comme pâtissier au Touquet et à Cannes. Lucien, le plus jeune, à Vichy et à Monte-Carlo. Ce n’est qu’en octobre et mai qu’ils revenaient à la maison pour se reposer… et aider au laboratoire.

Pour moi, considéré comme l’intellectuel de la famille, je partais en pension à l’école primaire supérieure d’Aubenas où je restais quatre ans. Vals et Aubenas étant distantes de cinq kilomètres, ils ne viendrait pas à l’idée de parents d’aujourd’hui de mettre leur enfant pensionnaire dans un établissement scolaire si rapproché de leur domicile. Mais à l’époque les transports scolaires n’existaient pas, c’était le début des voitures automobiles et l’instituteur l’avait conseillé à mes parents. Je devrais ainsi travailler plus efficacement, mais surtout, il fallait alors suivre à la lettre les conseils du maitre !

Je rentrais donc à l’EPS d’Aubenas en octobre 1918. Comme la guerre de 14-18 n’était pas encore finie, je partais de la maison avec un pain d’un kilogramme. C’est bien d’ailleurs parce que la nourriture laissait à désirer que je revenais chaque quinzaine, après un dimanche passé à la maison, avec un gros pain sous le bras. Dès le lundi, nous le partagions entre copains et nous nous empressions de le manger.

Au cours du premier trimestre de ma nouvelle vie, je participais avec joie aux cérémonies qui marquait l’armistice de 1918. Il faut dire à propos de cette fichue guerre que notre famille n’eut pas bien à en souffrir. Mon père en qualité de chef de famille nombreuse n’est parti qu’en 1915, et encore pour Cagnes puis Toulon. Il ne courait aucun danger puisqu’il servait loin du front, et pas dans une unité combattante.

Il n’empêche que faire vivre sept personnes avec une pâtisserie, quand tout manque et que le chef de famille est absent, cela relève de l’exploit. C’est pourtant ce que firent ma mère et mon grand-père qui continuèrent à faire marcher le commerce malgré toutes les restrictions. Dieu sait qu’il y en eut : pénurie de farine, de sucre, est peu de clients bien sûr. Il ne fallait jamais se plaindre, le niveau de vie de chaque famille était de plus en plus bas. La population abandonnait la pâtisserie qui n’était que superflue au regard d’une alimentation plus nécessaire, telle q’épicerie, boulangerie ou boucherie. Tout cela faisait que chez nous, il était difficile de joindre les deux bouts. C’était la guerre et il fallait peiner à la tâche et se restreindre.

Ma vie d’interne commence donc en 1918. Tout ne fut pas rose pour moi. Pour cause de restrictions, je l’ai déjà dit, la nourriture était insuffisante, et souvent peu agréable à manger. Les pois chiches succédaient aux pois chiches, les lentilles aux lentilles, et il est facile de comprendre pourquoi je suis resté réfractaire pour la vie aux légumes secs.

Les pensionnaires n’étaient pas tous de gentils garçons. Souvent, les anciens se plaisaient à faire souffrir les plus jeunes par des brimades et parfois des coups. En ce qui me concerne je supportais ces débuts pénibles sans trop de mal, car je n’étais ni un meneur, ni une victime.

Dois-je dire que c’est dans ce milieu d’élève que j’ai connu Henri Charrière, devenu par la suite le célèbre bagnard Papillon, surnom qu’on lui donnait déjà à l’école. Ce fut ma première rencontre avec un personnage célèbre.

Ce fut à l’EPS aussi, ou comme il se doit dans ses WC, que je fumais ma première vraie cigarette. Étant plus petit, à l’école primaire, j’avais bien fait mes premiers pas de fumeur. Mais les étamines de tilleul que l’on ramassait patiemment par terre à l’école pendant les récréations, que l’on mettait ensuite dans du papier de boucherie pour en faire des cigarettes, n’avaient rien de bien agréable. Quant au bois poreux de sureau que l’on fumait tel quel ou les feuilles d’armoise séchées et pilées, tout cela était pénible à supporter et on en fut vite guéri.

C’est là que je connus mes premières amours. Oh rien de bien méchant, une jeune élève de première année de l’école supérieure de filles que j’avais rencontrée au hasard d’une promenade d’internes. Nous nous rencontrions quelquefois le jeudi au-dessus d’Aubenas, marchions un peu dans la nature et correspondions aussi. C’était tout et je crois même qu’il n’y a jamais eu de simple baiser d’échanger. Quant à son nom, je l’ai oublié, j’avais douze ou treize ans.

Parfois ma mère venait me chercher le jeudi et nous descendions à pied jusqu’au pont d’Aubenas. Là, nous nous installions dans un petit café pour goûter.

Le travail scolaire marchait bien sauf en musique où le professeur que l’on surnommait, je ne sais pourquoi Papavert, se désolait de me voir si peu doué en cette matière. Je me rattrapais heureusement en mathématiques et en sciences où je me débrouillais pas mal. Nous travaillions aussi à l’atelier : menuiserie, ajustage, forge et soudure. J’étais heureux d’être rentré dans cette école et trois ans après, j’étais candidat au brevet élémentaire, examen qui se passait à Privas, la préfecture de l’Ardèche. J’avais quinze ans, j’étais tout heureux, non pas de passer le BE, mais de faire ma première sortie en toute liberté et pendant plusieurs jours. Je dormais à Privas chez une tante qui tenait un café. Je me souciais fort peu de l’examen, préférant sortir avec mes camarades dans ma situation ou rester tard le soir auprès des clients du café qui ne ménageaient pas leurs plaisanteries.

Résultat, mon examen raté ! Une expérience qui pouvait être fatale à la poursuite de mes études. Honteux, je rentrais chez mes parents à Vals, et je passais le reste de mes vacances à travailler au laboratoire avec mon père. Je n’étais pas là pour faire des gâteaux, j’en étais incapable, mais pour me livrer aux corvées les plus désagréables, nettoyage des plaques, des bassines, etc. J’étais aussi chargé de battre au fouet les jaunes d’oeufs pour la fabrication des gâteaux de Savoie, pendant que mon père s’occupait du travail plus noble des blancs. C’est moi encore qui pilait, dans le gros mortier du laboratoire, la viande de veau destinée à la fabrication des quenelles pour les vols-au-vent que mon père fabriquait remarquablement bien.

Ce travail ne m’occupait que le matin, ayant largement le temps d’aller l’après-midi me baigner à la rivière ou de faire du vélo. Ma punition n’était pas trop pénible.

Car nous avions une bicyclette ! Elle appartenait en commun aux garçons et elle avait été achetée d’occasion, à un prix dérisoire, par notre père un jour où il était en veine de générosité. Mais quelle occasion ! Bicyclette sans freins, puisqu’il suffisait d’arrêter de pédaler et de retenir les pédales pour ralentir. Efficace, mais combien dangereux ! Mais surtout, elle n’avait pas de selle, un vieux sac de pommes de terre en tenant lieu. Combien d’heure avons nous passé dessus? Difficile à dire, mais quelle joie, et combien de disputes pour l’utiliser. Ce fut d’ailleurs, de toute notre jeunesse, le plus beau cadeau que nous ayons eu.

Chaque année, à Noël, le bon papa nous donnait une pièce de dix centimes et nos parents quelques bonbons. Une seule fois mon parrain m’avait offert une pièce de un franc…

Cela prouve au moins que la joie des enfants n’est pas proportionnelle à la valeur des cadeaux et pourrait servir de leçon à beaucoup de parents d’aujourd’hui. Ils dépensent en effet parfois beaucoup trop d’argent pour gâter leurs enfants, sans plus de succès d’ailleurs que si leur choix était plus modeste. Quel est le gosse, garçon ou fille, de n’importe quelle génération, qui n’a pas eu un plaisir immense à rouler dans une vieille carriole faite d’une simple planche et de roues dont celles de devant ne sont dirigées que par une simple ficelle.

A la fin de cet été 1921, je retournais à l’EPS d’Aubenas plein de bonnes intentions et décidé à travailler sérieusement. Tout en préparant mon BE, que j’avais bêtement raté l’année précédente, je me dirigeais aussi vers mon concours d’entrée à l’école des Arts et Métiers d’Aix-en-Provence.

Il faut bien le dire, je fus pendant cette année scolaire un élève sérieux, studieux et appliqué. A la fin de l’année, c’est à dire en juillet 1922 – les examens n’avaient pas lieu en juin à cette époque et les vacances ne commençaient que fin juillet – je me présentais au BE, aux concours d’entrée à l’École Normale d’Instituteurs de Privas et à l’école des Arts et Métiers d’Aix. Je fus reçu aux trois examens et il est inutile d’imaginer ma joie et celle de mes parents.

Le problème était maintenant de choisir, car reçu à deux orientations différentes, il fallait se décider rapidement pour l’une ou pour l’autre. En ce qui me concerne, je penchais pour les Arts et Métiers d’Aix, mais il fallait payer la pension qui se montait à environ mille francs l’an. Mon père, lui, n’hésita pas une minute et me dit quelque chose comme « L’École Normale est gratuite, tu iras à l’École Normale »

Et c’est ainsi que j’entrais dans la carrière d’instituteur.

Nous étions en 1922 et je rejoins l’EN de Privas le 1er octobre de cette année-là. Je faisais partie de la promotion 22-25 et nous étions quatorze élèves venus de tous les coins de l’Ardèche, tous je crois fils d’enseignants, de cultivateurs, ou de situation modeste. J’étais le premier dans l’ordre alphabétique et cet ordre nous servit à tous moments de notre vie à l’EN : au dortoir, au réfectoire, en classe où nous le gardions toujours.

Aujourd’hui encore, plus de soixante ans après, je me souviens parfaitement de la liste complète, et par ordre alphabétique, des quatorze garçons de cette promotion : Blanchard, Bouchet, Bravey, Chabanel, Compère, Dejour, Dessois, Lèbre, Marion, Paulet, Reynier, Rieubet, Risson et Vialet.

Les Écoles Normales avaient alors un régime bien différent de celles d’aujourd’hui. À Privas, il n’y avait plus d’uniforme, supprimé un an ou deux avant mon admission, mais nous étions obligés de porter à la boutonnière un insigne représentant les feuilles de chêne de l’Éducation Nationale.

Tous les mouvements d’élèves se faisaient au clairon et c’est un élève de deuxième année qui était chargé de cette mission enviée des autres normaliens. Chargé en particulier de sonner le réveil, il couchait, de droit, au fond du dortoir qui était tout en longueur et se composait de deux rangées de lits. Et comme près de lui se trouvaient les élèves de première année et que j’étais le premier dans l’ordre alphabétique, j’avais le désagrément d’être placé tout près de ce normalien clairon. Le matin, à cinq heures trente, été comme hiver, j’étais réveillé en sursaut par ce clairon qui sonnait contre moi dans la direction de l’ensemble du dortoir !

Chaque normalien avait en dehors de ses études une mission très particulière, moins noble en première et deuxième année, puis plus agréable en troisième année. C’est ainsi que je fus chargé dès le début avec deux autres camarades de balayer le dortoir chaque matin. Nous exécutions ce travail après le petit déjeuner, pendant la première récréation. En deuxième année, mon service consistait à allumer l’énorme poêle à charbon qui chauffait la grande salle d’étude où nous étions tous réunis avant et après les cours. C’était un travail pénible car il fallait se lever avant les autres et le poêle n’était pas toujours décidé à fonctionner. C’est le surveillant qui venait me réveiller. Par contre cette corvée avait l’énorme avantage de ne commencer que le 1er novembre et se terminait au printemps, ce qui faisait que j’étais dispensé de mission pendant plusieurs mois de l’année scolaire.

En troisième année, on me confia le rôle de factotum. J’étais chargé des travaux de petit entretien de l’École Normale : serrures cassées, vitres à remplacer, etc. Je n’étais pas seul pour cette tâche mais j’étais le responsable officiel de cette mission et heureux de l’être. Deux autres élèves me secondaient et nous étions heureux de nous retirer dans l’atelier de l’école pour nous livrer en toute liberté à notre travail.

Trois promotions de quatorze élèves constituaient l’effectif de cette École Normale de garçons. Les professeurs n’y étaient ainsi pas très nombreux. Quatre à temps complet, un pour les lettres et la pédagogie, un pour l’histoire et la géographie, un pour les mathématiques et les travaux manuels, un pour les sciences. D’autres professeurs à temps partiel venaient nous donner des cours , musique, dessin, agriculture, anglais, gymnastique, préparation militaire, la philosophie étant réservée au directeur. Je crois que je n’ai rien oublié. Ah si ! Il y avait deux classes primaires annexées avec leurs deux instituteurs titulaires, convenablement choisis, qui dirigeaient nos stages pratiques d’élèves maîtres, car c’est le nom que nous portions.

Les trois années passées dans cette école furent à la fois trois années de dur travail, de sport et de bonheur de vivre. J’avais seize ans en y entrant, dix-neuf à la sortie, une tranche d’âge où on est plein d’enthousiasme, de santé et de bonnes intentions. Je n’ai pas manqué à cette règle générale et je vais essayer de résumer au mieux mon temps de normalien à Privas entre 1922 et 1925.

Le travail d’abord. Je l’ai dit, il était sérieux aussi bien pour les élèves que pour les professeurs et je souris souvent en constatant que les enseignants d’aujourd’hui, et même les élèves, se plaignent de leurs conditions de travail, alors que tout a évolué considérablement, et dans le sens de l’amélioration : locaux, matériel, méthodes pédagogiques, transport, etc.

Levés à cinq heures trente chaque matin dans un dortoir non chauffé en hiver, nous allions directement en étude jusque’à sept heures sans déjeuner. À sept heures, toilette dans une grande salle d’eau sans chauffage ni eau chaude. À sept heures trente, petit déjeuner rapide suivi d’une récréation. Cours de huit heures à midi, coupés d’une récréation de quinze minutes. À midi, repas et reprise de la classe à quatorze heures jusqu’à seize heures trente, puis de dix-sept à dix-neuf heures, étude et à dix-neuf heures trente, souper suivi de l’étude de vingt heure trente au coucher à vingt-deux heures.

On le voit, les heures d’étude étaient nombreuses, cinq heures par jour en semaine, autant les dimanches matin et soir afin de faire les nombreux devoirs donnés par les professeurs, d’étudier à fond les leçons – un instituteur de mon époque devait connaître tant de choses par coeur- de préparer la classe à l’école annexe où nous allions dès la deuxième année faire des stages de huit à quinze jours. Il fallait ensuite rattraper les cours que nous n’avions pas pu suivre, établir des rapports, etc.

Le travail en étude était vraiment sérieux et nous ne pensions guère à chahuter. La surveillance était assurée par les élèves de troisième année à tour de rôle et tout allait bien et en général sans aucun problème. Pendant l’étude nous pouvions sortir librement pour vaquer à d’autres occupations : travaux pratiques d’atelier, laboratoire ou jardinage par exemple. Cela était fait sans abus d’aucune sorte.

Pendant nos heures de liberté du jeudi et du dimanche, nous faisions beaucoup de sport, en particulier du basket ball et en priorité du rugby. Notre équipe appelée « l’Étoile Sportive Normalienne » se déplaçait beaucoup pour disputer des rencontres en Ardèche et dans la Drôme. Son succès était assez grand car nous étions tous mordus de sport.

Vous verrez d’ailleurs plus tard que c’est grâce à une rencontre de rugby que j’ai eu l’occasion et le bonheur de rencontrer celle que j’ai épousée le 27 aout 1929.

Mes trois années d’École Normale se sont terminées en juillet 1925 avec l’obtention de l’examen de sortie, le Brevet Supérieur de l’Enseignement Primaire.

Avant de poursuivre je dois vous faire part de deux incidents survenus lors de mon séjour à Privas comme normalien. Le premier, le plus sérieux conduisit à huit ou quinze jours – je m’en souviens plus – de mise à la porte pour avoir au milieu de la nuit avec un camarade de promotion fait le mur pour pénétrer dans le dortoir de l’école supérieure de filles de Privas et y avoir allumé deux feux de Bengale. C’est en chaussette et souliers à la main que nous sommes rentrés vers deux heures du matin, juste à temps pour nous faire surprendre par un surveillant au cours de sa ronde. Pour éviter de me faire gronder par mon père, ma brave maman lui avait faite croire que j’étais en congé pour convalescence. Quant à mon travail, il n’en souffrit pas trop car les professeurs adressaient à la maison les devoirs à faire. Il est vrai que cette incident leur posait un problème, car nous étions, mon camarade et moi, les meilleurs élèves de cette troisième année.

Le second incident est plus amusant. Nous avions un professeur de musique qui enseignait à l’École Normale des garçons mais aussi à celle des filles. Il avait pris l’habitude d’accrocher son pardessus à un porte-manteau du couloir et faisait de même chez les normaliennes. Nous en profitions de temps en temps pour nous servir de lui comme facteur. En effet, une lettre dans la poche intérieure du pardessus partait ainsi à l’école des filles. La réponse nous parvenait quelques jours plus tard par la même voie. Il s’agissait d’un courrier rédigé par une classe entière de garçons et réciproquement.

Pour aller de Privas, distante de trente-cinq kilomètres de Vals, où nous habitions, il y avait deux moyens, le car ou le train. Le car faisait le trajet en deux heures, arrêts compris. Quant au train, avec les changements à Vogne, au Teil et au Pouzin, il fallait compter cinq ou six heures. L’Ardèche est montagneuse et les voies ferrées suivent les vallées ! Contrairement à la logique, nous préférions tous prendre le train, car c’était un bon moyen pour rencontrer des normaliennes !

En juillet 1925, après l’obtention du brevet, j’étais convoqué à Marseille pour me présenter aux épreuves de l’examen à la préparation militaire supérieure, suite logique des cours obligatoires dispensés le jeudi à l’école par des officiers de la garnison de Privas. Deux jours d’examen sévère passés au fort Saint-Nicolas. Nous fûmes deux à être admis – les deux qui avaient été mis à la porte quelques mois plus tôt . Ce succès fut pour mois une chose à laquelle je fus très sensible. Cela ne me permettait de ne faire que douze mois de service militaire au lieu de dix-huit et surtout de les faire comme officier au lieu de simple soldat, avec en plus le plaisir du commandement, le prestige de l’uniforme et une solde mensuelle relativement importante.

Après mon séjour à l’École Normale et mes dernières grandes vacances, je reçus ma nomination officielle comme instituteur stagiaire à Loubaresse, commune de cent trois habitants, située sur le Tanargue, à onze cents mètres d’altitude.

Je rejoignis ce premier poste en voiture automobile grâce à un professeur de Privas qui partait pour Mende, ne lui faisant faire qu’un petit détour. En arrivant à Loubaresse, mon conducteur me laissait au bord de la route avec ma lourde valise qui contenait outre mes vêtements quelques livres scolaires que je considérais comme indispensables.

Me voilà donc arrivé et, comme on me l’avait appris à l’École Normale, je partais à la recherche du maire pour me présenter. Heureusement, il habitait au centre du village. Je frappai à la porte et une grosse voix me répondit « Entrez! ». Je me trouvais face à un homme dont le nom était Poudevigne et lui dit : « Je suis le nouvel instituteur, je m’appelle Georges Blanchard, voici mon acte de nommination ». La grosse voix me répondit : « Ce n’est pas la peine, voici la clé de l’école! ». Sans se d Granger, il me montra une grosse clé fendue au mur.

Déçu par sa réception, je me rendis vers l’école, sise en haut du village, une salle de classe au rez-de-chaussée, deux pièces à l’étage, l’une était ma chambre, cuisine et salle d’eau à côté, l’autre la salle de la mairie. Pas de dalles mais des planches partout, une propreté douteuse.

Après m’être installé, j’ai cherché et trouvé dans le village une petite auberge et pris pension, car je ne devais rester qu’un mois et demi en raison de mon prochain départ pour le régiment. Je n’avais aucun mobilier, aucun drap, rien pour m’installer à l’école. Bonne auberge, nourriture de campagne excellent, prix très bas. Heureusement, car mon traitement d’instituteur n’était pas élevé.

Cette auberge accueillait deux pensionnaires, le curé du village et moi-même. Nous mangions à la même table et nous entendions fort bien, lui représentant la foi, et moi l’instituteur laïc… Bien entendu, il recevait dans son école tous les enfants du village, une dizaine au total, et moi, je n’en avais que deux âgés de cinq ou six ans, le fils du cantonnier et la fille du garde forestier, des fonctionnaires!

Dire que j’avais fait trois ans d’apprentissage pédagogique pour me trouver avec ces deux marmots bien petits pour recevoir ce que j’avais à leur inculquer… Cela avait un avantage certain, car l’horaire matinale de la classe était un peu élastique. Jugez-en, à ma sortie de l’auberge, vers huit heures, je passais chez le cantonnier où, buvant un café, j’attendais patiemment que le rejeton ait fini de déjeuner. Ensuite même opération chez le forestier, et nous voilà en direction de l’école. L’instituteur tenait par la main ses deux petits élèves. Dans ces conditions, il est facile de comprendre que le classe du matin ne commençait que vers neuf heures trente, dix heures et ne durait pas longtemps. À midi je retrouvais mon curé à l’auberge. L’après-midi se passait tranquillement à l’école, et le soir, repas campagnard pris à l’auberge.

Les jours de foire, c’était la fête au village et l’auberge débordait de clients tous plus assoiffés les uns que les autres. Il y avait tellement de clients que le soir, l’aubergiste me demandait la permission de laisser coucher dans ma chambre un de ces paysans. Chacun d’un côté du lit, la nuit se passait assez bien, lui ronflant tant et plus, moi un peu surpris de cette cohabitation quelque peu forcée.

En dehors de ma classe, qui ne me donnait guère de travail, les distractions étaient rares : parties de cartes avec le curé, coupe de bois en forêt de Meyran en compagnie de quelques habitants de Lounbaresse et avec, comme casse-croûte, un gros morceau de pain, du lard cru plutôt gras que maigre, accompagnés de vin rouge.

Le 1er novembre 1925 arrive. C’est le jour de mon départ pour le régiment. Je quittais Loubaresse de bonne heure pour aller prendre un car à Valgorge, en direction d’amenas via Largentière. De Loubaresse à Valgorge, distant de huit kilomètres, je fis le trajet à pied portant ma valise sur le dos. Heureusement, les raccourcis étaient en pente descendante.

Après une courte halte chez mes parents, je pris le train pour Avignon, où j devais rejoindre un régiment d’infanterie alpine. Je n’y restait pas longtemps, quarante-huit heures au plus, le temps de me faire habiller en militaire et de recevoir mes divers papiers permettant de rejoindre Saint-Maixant, dans les Deux-Sèvres, via Toulouse et Bordeaux.

À Saint-Maixant, on m’a affecté à une compagnie de la caserne coiffée -c’est son nom – où pendant six mois, j’ai appris mon futur métier d’officier de réserve. Six mois d’instruction, de discipline sévère avec un lieutenant qui n’était jamais satisfait et qui prenait plaisir à nous en faire baver. Heureusement, la nourriture était bonne et copieuse. Nous avions le grade d’aspirant avec une solde déjà plus intéressante que celle d’un instituteur débutant. Libres chaque semaine le samedi et le dimanche, sauf les jours de garde, nous dépensions une partie de notre solde à Niort, La Rochelle ou Paris, où nous allions de temps en temps. Avant la fin de notre séjour à l’école militaire, nous sommes allés faire des manoeuvres près d’Azay-le-Rideau. Là, celles-ci redoublèrent d’intensité et c’est avec une grande joie que nous touchions à la fin de notre temps à l’école d’officiers de Saint-Maixant.

Classés par ordre de mérite, j’étais 255e sur cinq ou six cents élèves. Ce classement permettait de choisir l’affectation du régiment où nous devions passer les six derniers mois de notre service militaire. Quand arriva mon tour, j’avais encore un grand choix devant moi parmi tous les régiments d’infanterie et des colonies. Hésitant, je pris la décision de demander Toulon et je fus affecté au 8e RTS (Régiment de Tirailleurs Sénégalais) à Sainte-Anne, au-dessus de la gare. Le fait que mon grand-père, mon père et mon frère ainé aient été dans la marine à Toulon ne fut pas étranger à ma décision.

Après quelques jours de permission chez mes parents à Vals, me voilà parti pour rejoindre le 8e RTS. Nous étions au début du mois de mai 1926 et j’avais vingt ans depuis peu.

En uniforme de sous-lieutenant, heureux et fier, mais moins que mes parents, je pris le train pour Toulon. En première classe, s’il vous plait, car le voyage était gratuit pour rejoindre son affectation et en première, vu mon rang, ce qui pour moi était jusqu’à lors un luxe inaccessible.

À Toulon, je me rendis à la caserne Sainte-Anne, située près de l’hôpital qui porte le même nom. Présentation au colonel puis prise de contact avec le capitaine commandant la compagnie où j’étais affecté.

Les soldats de cette compagnie, soit soixante à quatre-vingt pour cent de Sénégalais, étaient sympathiques et disciplinés, donc pas de gros problèmes pour moi. Le soir, après les exercices militaires, je rejoignais la chambre que je louais rue Courbet près de la place d’Armes. À midi, je déjeunais souvent à la caserne au mess des officiers et le soir, je prenais mon repas dans un restaurant situé au premier étage d’un immeuble du quai Kronstadt, face à la rade. La belle vie, pour un jeune d’à peine vingt ans !

En dehors des exercices militaires, j’avais quelquefois des journées entières de permanence où je devais coucher à la caserne, assurer des rondes nocturnes dans les forts des environs de Toulon. Je contrôlais également la fabrication et la qualité du pain dans les boulangeries de l’arsenal. Toulon comptait des milliers de marins et deux régiments de tirailleurs sénégalais, le pain était fabriqué dans une immense boulangerie militaire située dans l’arsenal. Bien entendu, les rondes faites dans ces forts se déroulaient à cheval, nous n’étions qu’en 1926 ! J’avais appris à monter à cheval dès le début de mon séjour à Toulon, dans un manège militaire situé au Mourillon. Je n’étais pas très à l’aise, mais cela pouvait aller.

Pendant ces six mois, il y a eu une interruption de quelques semaines pour faire des manoeuvres au camp Carpiagne près des calanques de Cassis, pas loin d’Aubagne. Avec mes soldats, nous nous rendîmes à pied depuis Toulon jusque’à Carpiagne, soit trois jours de marche, enfin pas pour moi, j’étais à cheval !

Première étape à La Cadière, où je couchais le soir chez le curé du village. Deuxième étape, Ceyreste. Au camp de Carpiagne, exercices assez durs mais compensés par une bonne ambiance entre les officiers d’active et de réserve.

Deux faits à signaler dans ce séjour, le premier est que nous mangions pas mal de lapins de garenne qui pullulaient et que nos sénégalais chassaient à coups de pierres. Le second est un malheureux accident, un jour, partis assez loin pour une manoeuvre à cheval, je dus, après une chute rentrer à pied. Et comme mon cheval, qui ne m’avait pas attendu, était arrivé avant moi, je fus la risée des autres officiers et je dus leur payer à boire. Le retour du camp vers Toulon s’effectua en train à partir de Cassis, et sans incident.

L’été 1926, quand nous étions libres, nous allions prendre un bain à la plage des Sablettes. Les six mois de mon séjour à Toulon passèrent rapidement et dans l’ensemble fort bien. Vingt ans, une solde correcte, une vie active, que demander de plus?

Vers la mi-novembre 1926, je fus démobilisé et renvoyé à la vie civile. Nommé instituteur à Meyras, toujours en Ardèche près de Thueys, au pied de la Gravenne de Montpezat, je m’installais dans mon deux-pièces-WC près de l’unique salle de classe, au premier étage d’une maison située dans la seule rue du village. Maison serrée entre d’autres immeubles et dont le rez-de-chaussée était occupé par la mairie.

Peu d’élèves, tous gentils et avides d’apprendre, rien à signaler du point de vue professionnel. Comme Vals était distant d’une quinzaine de kilomètres, je m’offris un moyen de locomotion, ma première motocyclette achetée à crédit, sans intérêt, à un commerçant de Privas que je connaissais bien. Il s’agissait de Monsieur Dancêtre et la moto d’une Magnat-Delon de 125 cm3. Quelle joie pour moi d’avoir cette machine, dont j’usais et abusais au maximum sur les routes ardéchoises.

Malheureusement, mon traitement d’instituteur débutant était loin d’être suffisant pour mener une vie normale, avec les traites de la moto à payer chaque mois. Du coup, je mangeais chez moi, seul dans ma cuisine, en confectionnant des plats simples dont ma brave maman avait écrit les recettes sur un cahier : oeufs au plat, omelettes, côtelettes ou bifteck à la poêle, pommes de terre à l’ardéchoise, etc. On était bien loin de la grande cuisine française…

Copie intégrale du récit manuscrit de Georges Blanchard de juillet 1979 à juillet 1992, faite par Jean-François Blanchard à la Serraz en juin 2001.

Le récit de Georges s’arrête donc fin 1926. S’est-il arrêté par lassitude, ou parce que les évènements qui suivront seront trop douloureux à raconter, ou simplement par pudeur? Ce que j’en sais tient à quelques phrases : huit mois plus tard, il se mariait avec Céline Charlotte Paule, dite Paulette Roche le 31 aout 1927, peut-être une des normaliennes qu’il évoque dans son récit (une fille d’instituteur!) avec qui il vécut à Usclade-et-Rieutord, sa nouvelle affectation, jusqu’au 31 mai 1928, date à laquelle un certain Fernand Camille, instituteur aux Sagnes-et-Gandoulet, déclara son décès en mairie.

L’année suivante, il épousait Yvonne Lacroix le 27 aout 1929. Il est alors instituteur à Saint-Lager-Bressac, dans la plaine ardéchoise. Il dit un mot de cette rencontre au cours de son récit. Sans doute a-t-il renoué avec le rugby dans ce bourg.